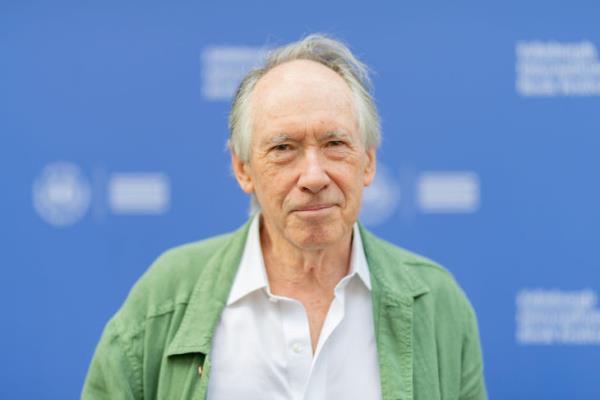

伊恩·麦克尤恩的新小说《可知之境》尚未上市,就被人揪出了bug。某周日报纸的早期书评称,麦克尤恩在小说中设定俄罗斯氢弹误击大西洋,导致"三大洲被淹没",科幻作家查尔斯·斯特罗斯在社交媒体冷峻指出:"若一颗大西洋爆炸的氢弹能淹没三块大陆,这枚炸弹的威力恐怕远超人类迄今制造的所有核武器总和,还得再乘上好几个数量级。"

这个吐槽既犀利又幽默——前提是书评准确还原了小说设定。对麦克尤恩这种标榜科学探索的小说家而言,这记重击想必扎心(另一个佐证是书中"人类靠二氧化碳提取蛋白质生存"的设定,这根本就是现存的光合作用技术)。但我要给这记重击敷点消炎膏:即便麦克尤恩把核弹物理搞得稀烂,也丝毫不影响小说的精彩程度。关键在于构建场景——一个海平面急剧上升的末日世界,这才是麦克尤恩真正的叙事舞台。J·G·巴拉德在《淹没的世界》里这么干过,威尔·塞尔夫在《戴夫的书》里也玩过这手。谁还记得那些小说里创造末日的机制有多可信?重要吗?理查德·麦瑟森的《我是传奇》写吸血鬼是某种疾病,评价它好坏该靠读者和评论家,而不是流行病学家。

当然,如果关键设定违背常识或破坏虚构世界的内部逻辑,读者确实很难保持"怀疑中止"。但文学创作的宽容度其实超乎想象。

当你写下"核爆巨浪,灭世海啸"时,绝大多数读者会选择沉浸剧情而非掏出计算器质疑物理合理性。阿瑟·克拉克的名言"足够先进的科技如同魔法"本就是 storyteller 的终极外挂。科幻中的技术就像奇幻里的魔法,如同民间传说里总能照亮现实的反光镜——芭芭雅嘎的鸡脚小屋何时需要结构工程师的认证?

我从斯特罗斯的反应里嗅到几分"圈地怒火",这种情绪常见于类型文学作家面对跨界者时,尤其针对那些被认定鄙视类型文学的"严肃文学作家"。他继续补刀:"麦克尤恩显然急需雇佣靠谱的科幻写手当世界构建顾问...文学作家蹚类型文学浑水时,根本不知道水里有多少鲨鱼。"

或许吧。作为获奖无数的科幻大佬,斯特罗斯确实有资格说这话。但我仍要献上反对意见:科幻小说的任务是营造科学感,而非传授科学知识——后者是科学家的工作。威廉·吉布森写划时代名作《神经漫游者》时,整天混迹技术会议偷听极客谈话,不是为了搞懂技术原理,而是捕捉未来世界的语言风味。他数年前谈及该书时笑称:"主角在赛博空间陷入绝境时怎么办?他叫人送个调制解调器!原文就是'快给我调制解调器!麻烦大了!'我当时根本不知道这是什么玩意,只是觉得这词儿够性感。"

当然,如果你好这口,"硬科幻"中作者竭力呈现科学准确性的执念确实能带来巨大乐趣。小说本就是演绎思想的绝佳引擎我少年时代就曾沉迷拉里·尼文的《已知空间》系列,着迷于他对近光速航行物理、环形人造行星、中子星及氦基生命的推演。但硬科幻本质也是氛围营造——即便后续科学发现推翻了某些设定,故事魅力依然不会衰减。

就算热力学定律和各类思想实验都证明时间旅行不可能,时空穿越这个科幻子类型也绝不会消失。你只需要接受前提,然后尽情驰骋。无论是以"科幻守护者"姿态排斥傲慢的文学作家,还是以"纯文学卫道士"身份质疑跨界者的通俗基因,这种圈地行为都徒劳无功。

但人类偏偏最爱干这事。当石黑一雄借《被埋葬的巨人》闯入奇幻领域时,厄休拉·勒古恩最初可是喷足了盐汽水。当加里森·凯勒胆敢出版诗集时,诗人奥古斯特·克莱因扎勒直接宣告:"此人擅闯火焰王国,必遭焚身之刑"。就像《史酷比》里的薇尔玛常说的:老天爷,咱们能不能好好相处?

这对麦克尤恩也不太公平。在出版界眼里,他确实是"严肃文学作家"——水石书店会把他的精装新作摆在前台,读者也以读他的书为荣。但这位小说家始终对类型文学保持炽热且毫不俯视的兴趣:《甜牙》和《无辜者》是间谍小说;《追日》是荒诞剧;《像我这样的机器》是科幻题材;《赎罪》充满浪漫元素,更别说他作品里还有大量哥特式书写。

不过纯粹图个乐子的话,或许出版商真该给他配个"科幻敏感度顾问"。我提名查尔斯·斯特罗斯。要是能把他们的对话录改编成艾伦·本奈特的剧本,再让亚历克斯·加兰拍成电影,那就更有好戏看了。

为您推荐:

- 奈杰尔·法拉奇必须效仿特朗普化解“重大隐忧”,否则恐难撼动基尔·斯塔默! 2025-09-12

- 惊魂一刻!苏格兰店主遭“持刀男草丛突袭”,监控记录全程曝光 2025-09-12

- 【高薪直击】他豪掷月薪5.3万招实习生!揭秘天价薪酬背后的职场新风口 2025-09-12

- 《伊恩·麦克尤恩新作翻车?谁在乎!》 2025-09-12

- 全国疫情最新动态:实时数据与防控要点 2025-09-12

- 政府再砸重金救市!卡卡阿科公寓危机迎来转机,投资风口或将重启! 2025-09-12