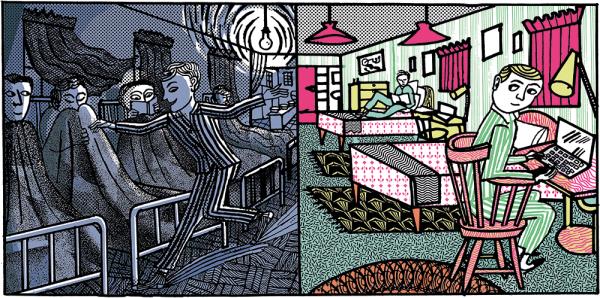

【编者按】在精英教育的世界里,寄宿学校始终是一个充满传奇与争议的存在。它既是《汤姆·布朗的求学时代》的灵感温床,也是无数回忆录中孤独与压抑的牢笼。然而令人惊讶的是,尽管学费飙涨、社会质疑不断,英国寄宿学校的数字却依然坚挺。这背后究竟隐藏着怎样的进化密码?从军官带着失眠少年夜跑七英里的温情故事,到Ercol扶手椅与威廉·莫里斯壁纸的奢华改造,现代寄宿学校早已不是维多利亚时代的冰冷图景。当我们揭开「男孩自治」传统的消逝、看见女孩走入千年男校殿堂、见证舍监每天与每个孩子对话四次的细致关怀——或许会恍然大悟:这场精英教育的 silent revolution,早已悄然重构了教养的定义。

在伊顿公学就读初期,13岁的威廉·沃尔德格雷夫——后来的该校教务长——饱受失眠困扰。他向舍监阿姨倾诉,阿姨转而汇报给了宿舍总管约翰·“A.J.”·马斯登。这位负责管理男孩们的前特种部队指挥官告诉沃尔德格雷夫:若再失眠,可直接敲他的门。几晚后,男孩照做了。马斯登的解决方式是:带他夜跑到七英里外的布雷镇。那晚,沃尔德格雷夫睡得很沉。

公立学校的往事传说层出不穷——有些比小说更精彩,许多更成为文学创作的源泉,当然也有不少令人不安甚至骇人听闻的故事。近年来,诸多回忆录取材于寄宿生在校的痛苦经历,揭露了忽视与不法行为。然而,尽管经济压力加剧,寄宿人数却依然坚挺:根据私立学校理事会数据,全国现有63,035名寄宿生,较20年前的68,255仅略有下降。寄宿学校究竟魅力何在?这个以《汤姆·布朗的求学时代》为长期教科书典范的领域,如何延续至今?

我在著作《继承人与风度》中对上流社会与公立学校的关系进行深入研究后,得出结论:整个寄宿教育领域非但没有停滞,反而全面走向专业化。学校领导者们不遗余力地推进改革——这是完全正确的。这些变革体现在校园生活的方方面面。首先,招生制度已被彻底革新。1980年代的伊顿舍监曾需要判断哪些尚在父母怀中啼哭的幼童适合在13年后入学。如今更开明的招生体系已然建立——谢天谢地:当巴纳比·莱农于1999年出任哈罗公学校长时,他发现由于缺乏 centralized 招生系统,竟有男孩在入学当日才首次到校,而校方竟无人知晓其即将报到。

在他的职业生涯中,传统寄宿痛苦回忆录的两大主题——体罚与低年级生服劳务——已被废除。而发生这些故事的学校本身也已焕然一新。自1971年以来,1868年《公立学校法案》定义的七所原始男子公学中,已有五所实行至少部分男女同校。女生的引入以及更成熟的管理模式,使得曾经被极度推崇的「男孩自治」制度消失无踪——1864年哈罗校长亨利·巴特勒向克拉伦登委员会作证时甚至宣称:「没有这种制度,任何伟大的学校都无法长期健康发展」。

拉德利公学校监(即校长)约翰·莫尔指出:「现在的体系更像是成年人的集体协作。男孩仍然参与其中,但等级制度已大幅削弱。」

说到成年人,如今学校的教职工数量大增——且通常更专业。那些大学毕业后立即返回母校服务五十年的老伊顿人已成历史。没有丰富经验也不可能在校内晋升高层。

1956年,伊顿舍监迈克尔·伯利仅凭八年教学经验就成为东伯恩学院校长,并在任内引入女生。这样的职业路径在2000年仍可见到:古典学者斯蒂芬·斯珀尔离开伊顿舍监岗位后出任克利夫顿学院校长。

如今,正如牛津圣爱德华学校监阿拉斯泰尔·奇恩赛德所言,这种「轻车熟路」的晋升模式已被转向专业发展及高层领导的多领域机会。奇恩赛德1989年以学生身份进入伊顿,在基金经理生涯结束后于2004年回到母校教授古典学并担任舍监,2016年前往哈罗任教务主任及副校长,2021年执掌「泰迪斯」。他表示:「学校运营变得复杂得多。我在圣爱德华的管理水平,远胜于未曾担任哈罗教务主任和高级副校长的自己。」

如果说「男孩自治」的消失让学校情感上更易被接受,那么物质环境的改善则带来了更舒适的体验。伊妮德·布莱顿笔下著名的集体宿舍大多已被淘汰,取而代之的是耗资数百万英镑的翻新工程。在东萨塞克斯郡的罗丁女校,2015年耗资900万英镑的改造将宿舍从用塑料布分隔浴间的状态,升级为公共区域配备Ercol扶手椅和威廉·莫里斯壁纸的宜居空间。设施的扩充部分源于需求,也源于所谓的「军备竞赛」——布莱顿学院2020年耗资5500万英镑的运动科学中心落成便是例证。

但家的舒适总是相对的。英国最后一所全男生全寄宿预科学校拉德格罗夫校长西蒙·巴伯回忆道:「我们过去常喜欢把毛巾铺在油毡上沿着走廊滑行。现在如果地上铺油毡会被说成狄更斯时代,但当时这很正常。」

女校也有类似的时代记忆。纽伯里附近唐屋女校校长埃玛·麦肯德里克表示:「1970和1980年代的校友常笑着回忆窗内结冰的日子。」谈及巴伯的油毡记忆,她补充道:「那些男孩不介意学校铺油毡, probably 因为家里也没有豪华地毯——这是时代的印记。」

所有学校都应当反映时代。私立学校长期不得不顺应市场需求,如今这意味着更好的 pastoral care( pastoral care )、更严格的监管和更包容的文化。「不再将男孩女孩视为群体,而是更关注个体,」莫尔说。衡量孩子成功的标准也变了。一位有两个寄宿子女的皇家律师回忆道:「孩子预科学校的舍监告诉我,要在学校获得认可,孩子们必须展现善意。我记得当时想:『天啊,这和我当年在校经历完全相反。』现在一切真的都以孩子为中心了。」

随着重心转向孩子,家长与学校更加同频。莱农在转任哈罗前于伊顿工作12年,期间从未见过任何家长。「当时他们被视为麻烦,」他说,「现在他们被视为合作伙伴。这是巨大转变——与家长协作,乐于和他们相处,父母也更深入参与孩子的成长。」

但正如莫尔所指出的,这种合作存在界限,尤其是面对「首次选择寄宿的家长」时,「需要引导他们理解寄宿的本质。我们不希望家长每天来电追问每个细节。我们需要的是 partnership」。尽管拉德格罗夫仍坚持全寄宿,但已非全年无休:变化中的世界体现在其「隔周放假」的周末制度中。

在校内,监护职责也在进化。奇恩赛德1990年代初在伊顿求学时,虽然宿舍已不再由高年级生管理,但走廊里很少见到教职工。「现在我们在圣爱德华每栋宿舍楼配备四名常驻 staff,」他说。师生互动的质量也更高。

「如果你常驻宿舍,就能与孩子们交流并了解他们。我在伊顿管理宿舍时,目标是每天与每个孩子对话三四次。不需要每天促膝长谈,但必须定期关注每个孩子——哪怕只是在出门时在门口问候,或午餐时在走廊闲聊。」

过去和现在的校长们都盛赞寄宿制度。莱农虽然意识到财务挑战,但仍指出运营寄宿学校就像管理「一整批酒店——伊顿相当于25家酒店,哈罗相当于12家。配备24/7医疗设施——这已超越酒店规格,远非酒店能比。」

我调研的家长们都注意到了这些变化,并对子女的教育表示由衷满意。

「家长普遍怀着『我不想让孩子重蹈我的覆辙』的心态,」一位家长说。「现在不再像过去那样,直接把你送进父亲待过的宿舍和学校。你会主动走访学校——而学校也经不起落选。」在拉德利工作11年的莫尔发现,当今择校更注重「氛围感」。「家长对学校的认知精明得多,一切选择都更深思熟虑。」

埃莉诺·道蒂的《继承人与风度:现代英国贵族史》现已出版。

为您推荐:

- 【血染圣城】和平假象被彻底撕碎!耶路撒冷大屠杀震撼全球,谁在掩盖真相? 2025-09-12

- 突发山火!凯阿拉路附近核树林遭殃,桉树林火势蔓延引生态危机! 2025-09-12

- 国会议员疾呼:老挝律师甲醇中毒身亡,出境游安全指南亟待明确! 2025-09-12

- 凯特王妃陷“愧疚”困境!乔治夏洛特路易将迎重大转变,王室生活再起波澜 2025-09-12

- SHEIN紧急下架争议T恤!竟印杀人嫌犯肖像引全网声讨 2025-09-12

- 伦敦维多利亚站附近巴士冲上人行道,17人受伤!现场画面惊心,多人被卷入车底! 2025-09-12