【编者按】医学的进步往往藏于毫厘之间,而这一次,百年神药阿司匹林迎来了它的“继承者”。从柳树皮到实验室,从退烧镇痛到预防心梗,阿司匹林承载着人类对抗疾病的漫长历史,也见证了科学认知的曲折演进。如今,新一代抗血栓药物氯吡格雷以微弱的优势证明:哪怕只是一寸的进步,也可能挽救成千上万的生命。这不是一场替代,而是一场致敬——致敬科学永远在质疑中前行,致敬人类对“更好”永不停歇的追求。

上周末在马德里举行的欧洲心脏病学会会议上,一声寂静的丧钟为阿司匹林敲响。这款药物早已因副作用比对乙酰氨基酚更多而被广泛弃用为止痛药。如今它最常被用于预防心脏病发作。而一项发表在《柳叶刀》并在西班牙公布的新研究显示,另一种药物——氯吡格雷,在这方面表现更优。

虽然差异微小,但医学如人生,往往就在于细微之处的精进。这些微小的进步叠加起来,才让健康长寿从曾经靠运气变成了如今的常态——而阿司匹林正是其中一环。

1757年,牧师爱德华·斯通在奇平诺顿附近散步时,嚼了一块柳树皮——原因至今成谜却颇具趣味。他说:“我不小心尝到了它。”苦味让他想起了金鸡纳树皮——也就是奎宁,那种酸涩至今仍是金酒调味的灵魂。当时迷信认为,上帝把解药放在疾病发生之地。柳树和疟疾一样滋生于潮湿土壤,于是斯通开始用柳树皮治疗病人。

他报告英国皇家学会说,柳树皮对退烧效果显著,在所有病例中都奏效,除非患者已病入膏肓。金鸡纳价格昂贵,柳树却廉价易得。斯通和同行都未意识到:退烧并不等于治愈疾病。柳树对疟疾无效,却部分替代了真正有效的金鸡纳——这竟被当时视为进步。

一个世纪后,在19世纪德国化学家的深入研究下,柳树的秘密终于被揭开。约翰·布赫纳从柳属植物(Salix)中提取出活性成分,命名为“水杨苷”。水杨苷虽有效,却严重刺激肠胃。几十年后,拜耳的阿瑟·艾兴格林研制出更温和且同样有效的乙酰水杨酸。他不仅从柳树,还从绣线菊和 meadowsweet(绣线菊属植物)中提取水杨苷。艾兴格林——后来拜耳为掩盖其犹太人身份而推崇另一位非犹太同事——将字母重新组合,提出了这个商品名:Aspirin(阿司匹林)。一战期间,反德情绪高涨(连腊肠犬在伦敦街头都遭石头攻击),导致该商标被无视,从此阿司匹林再也未能重回大写时代。

战后流感肆虐,阿司匹林被大量使用。它虽能退烧,但是否真能救人——或因抑制发热(发热实为身体对抗感染的方式)反而致命——已无从考证。当时人们只假设其益处,却未衡量其危害。

拜耳后来演变为法本公司(I.G. Farben),不仅在行政和财务上资助纳粹,更在奥斯维辛设立工厂,使用奴工并进行强制人体实验。工厂负责人弗里茨·特尔·梅尔在纽伦堡审判中辩称,医学实验的受害者“反正都会死,并未遭受不可接受的痛苦”。他1948年因大规模谋杀和奴役罪被判刑——却因“表现良好”于1950年获释。之后,拜耳竟任命他为董事会主席。

战后,心脏病日益凸显。从某种意义来说,这甚至是个“好问题”:历史上传染病常夺走年轻人生命,而如今营养、住房、卫生以及战后青霉素的普及,让活到中年成了常态。心梗因由血栓引起、主要威胁中老年人,逐渐成为焦点。

美国全科医生劳伦斯·克雷文发现阿司匹林会导致出血倾向。为验证,他亲自服用直至流鼻血——于是坚信这足以让患者用它预防心脏病。克雷文敏锐、勤奋、善意,但他的使用基于 hopeful guesswork(充满希望的猜测)而非科学,就像以往那些值得称赞却缺乏科学方法的医生用水蛭治病一样。这一次,他的直觉部分正确,但因缺乏严谨试验,他无法向自己或他人证明。1957年,他因心脏病去世。

后续虽然开展了正规试验,但即便样本量达2000人,结果仍不明确。直到1980年,统计学家学会通过整合多项研究来提高结论清晰度,但很少有医生或监管机构理解其方法。美国食品药品监督管理局(FDA)一再拒绝批准阿司匹林用于心脏病——1983年再次拒绝,并非因数据不清晰,而是因为他们看不懂。本可获救的人,因此失去了生命。

1984年,牛津统计学家理查德·皮托改变了FDA的看法。他对评审们说:“会有医生说,如果几百人的试验都显示不出效果,那就不值得关注。这不是医学智慧,而是统计无知。”他的观点是:微小差异虽需大规模试验才能检测,却意义重大——它们能挽救生命。“其中一些是老人,一些是或许死了更好的恶人,但更有许多中年人,他们本有机会享受人生。所以这件事值得做。”

FDA被说服了,阿司匹林预防心脏病的广泛应用从此开始。全球每年因此挽救超10万生命。更具影响力的是,它证明了“边际效益”的力量,展示了可靠检测这些微小差异所需的统计与科学技术。

如今在马德里公布的氯吡格雷的微弱优势,意义重大。正如阿尔·帕西诺在《任何给定周日》中饰演的足球教练所说:“我们需要的那一寸,无处不在。”阿司匹林的历史告诉我们:细微之差可救命,而有些生命,值得被拯救。氯吡格雷,就是比阿司匹林更好的那一寸。

为您推荐:

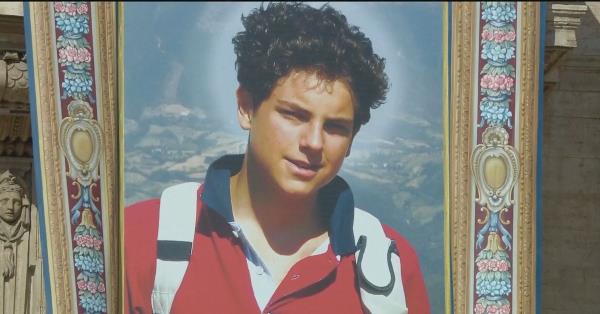

- 【重磅官宣】史上首位00后圣徒诞生!教皇钦封电脑天才卡洛·阿库蒂斯封圣,Z世代信仰新偶像 2025-09-10

- 特朗普亲信密谈"起诉安德鲁王子",英国王室再陷惊天丑闻! 2025-09-09

- 杰伦·卡特朝普雷斯科特吐口水,公然羞辱超级碗冠军队老鹰!后续发展令人震惊! 2025-09-09

- 英国警方逮捕约425名亲巴勒斯坦抗议者,现场画面曝光引发全网热议! 2025-09-09

- 【独家曝光】阿富汗地震救援现场惊现性别歧视!男性救援员竟只救男人,对女性视而不见! 2025-09-09

- 英外科医生为满足性快感自断双腿,因欺诈罪入狱! 2025-09-09